重要文化財

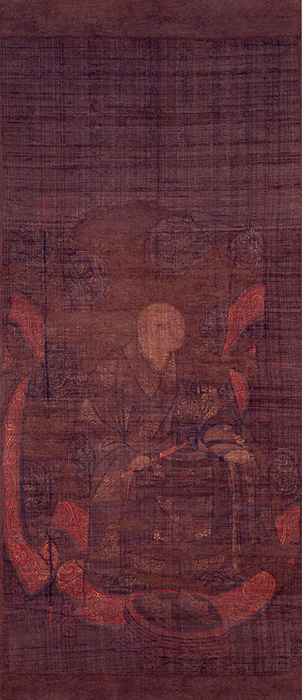

瑩山紹瑾像 一幅

絹本著色

縦89.2×横38.6cm

鎌倉時代 元応元年(1319)自賛

總持寺開山、瑩山紹瑾の画像である。

禅僧の肖像画を頂相と称するが、法被を掛けた曲彔に坐し、払子を手にした、頂相通例の画面形式により描かれる。画面上部に元応元年九月八日付の自賛があり、瑩山五十二歳の筆。画像の制作もこの年紀に準じて考えて良ければ、總持寺開創以前、永光寺に住していた時期の寿像ということになる。

絵の筆致に破綻は無く、全体によく整った描写である。平たく押し潰したような頭部の表現は永光寺の木像にも通ずるもので、瑩山の風貌を伝えるのであろう。

前田利家夫人像 一幅

絹本著色

縦101.0×横50.3cm

江戸時代

前田利家の正室まつの画像である。慶長四年(1599)利家が歿した後、落飾して芳春院と号した。頭巾を被り、数珠を手にした尼形に描かれる。上げ畳を置き、御簾と帷を配するほか、背後に水墨山水を添えて装飾する画面形式は利家像と共通する。

画面上部に利家夫妻が篤く帰依した象山徐芸の賛がある。象山は總持寺第一八八一世。桃雲寺のほか、總持寺塔頭芳春院の開山でもある。その賛に「芳春院殿寿影」とあって、生前の寿像であることが確認される。

提婆達多像 一幅

紙本著色

縦150.2×横91.6cm

朝鮮・高麗時代

釈迦の従兄弟とされる提婆達多像として伝来する一幅。

顔貌は黄白色の肌に、よどみのない淡墨線で目鼻を描き起こし、唇には朱を塗る。髪際の毛筋や髭は淡黒線で丹念に描き、着絵の文様は金泥の線を用いて、全体に明るく温和な彩色が施されている。前方を見据える目、引き結んだ口が理知的な表情を作る。

提婆達多は釈迦に従って出家するが、釈迦を妬んで敵対し、悪行を重ねて生きながら地獄に落ちたと伝えられる。『法華経』第十二提婆達多品には悪人提婆達多が法華経受持の功徳によって成仏することが説かれている。

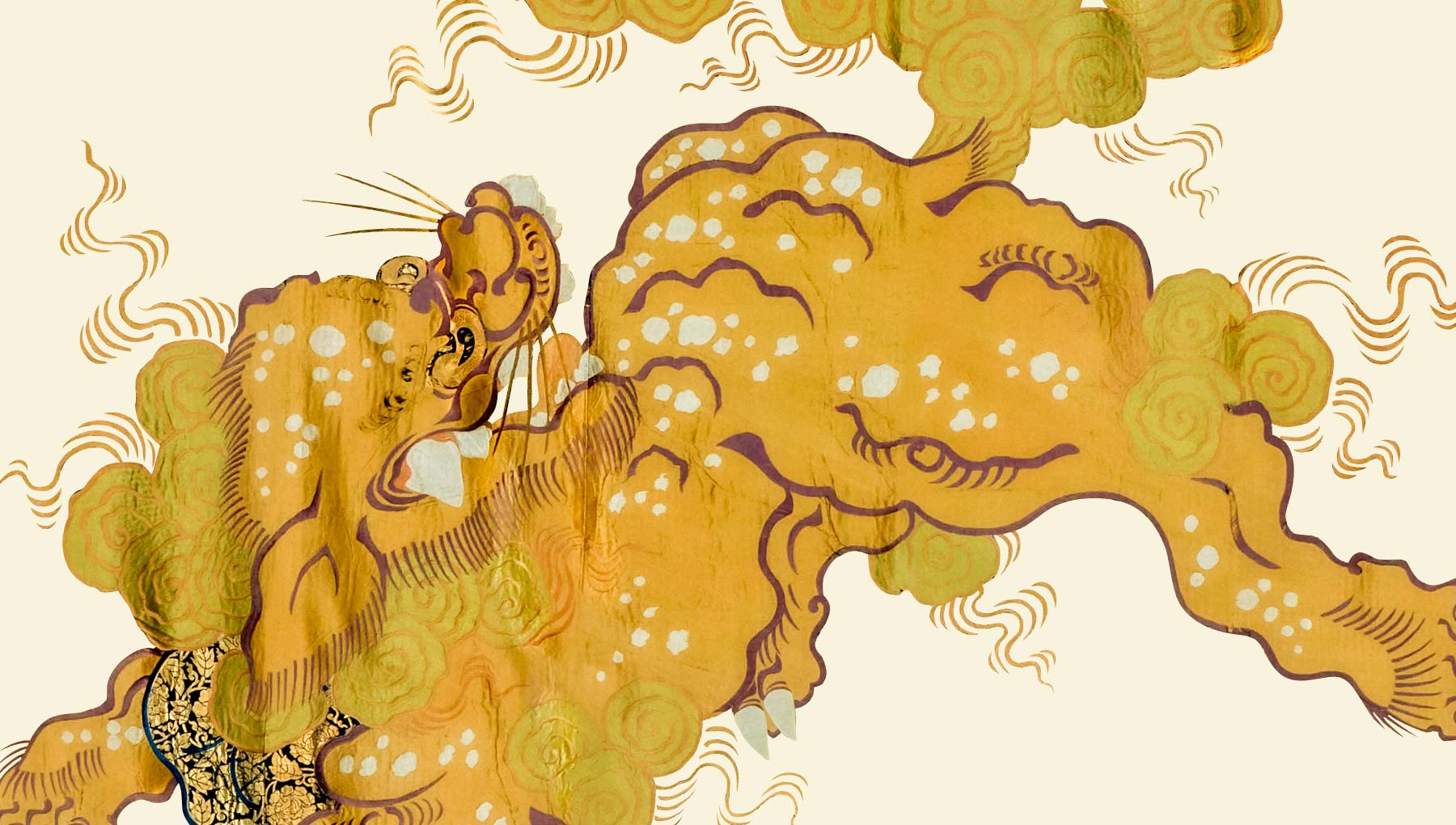

刺繍獅子吼文大法被 一舗

縦715.0×横665.0cm

江戸時代

本品は仏像や寺院の内外を装飾するために用いる荘厳具で、特に禅宗寺院の本堂の須弥壇の正面にかける布を法被という。

總持寺では毎年十月十五日(御両尊御征忌会の最終日)、大祖堂に特設須弥壇を設置し、その上方から下げられた大法被(複製)を背に總持寺貫首による問答が行われている。江戸時代前期の染織品として優秀であるだけでなく、法具としても大変貴重なものである。

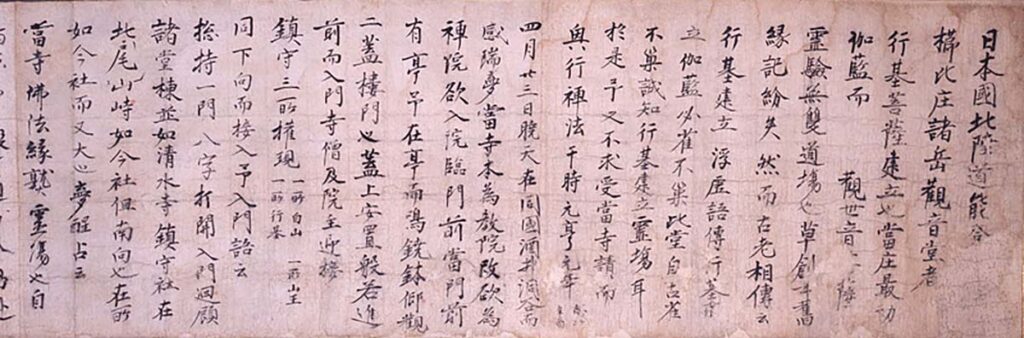

観音堂縁起 瑩山紹瑾筆 一巻

紙本墨書

縦32.5×252.3cm

鎌倉時代 元亨元年(1321)

瑩山紹瑾が再三の瑞夢により、定賢律師から諸岳観音堂とその寺領などを譲りうけ、この教院を禅院に改め、諸嶽山總持寺を開創するに至った由来などを述べたもので、瑩山禅師の真筆と伝えられる。

本書の後半部分は、瑞夢にちなんだ山門建立の発願文が含まれていることから、總持寺造営の勧進帳的性格の強い文書であるという指摘もあるが、瑩山禅師の数少ない自筆文書であり、總持寺の根本史料として重要である。

横浜市指定文化財

前田利家像 一幅

絹本著色

縦122.0×56.0cm

江戸時代

加賀前田家の始祖、前田利家(1538~1599)の画像である。織田信長、豊臣秀吉に仕え、やがて加越能三国に所領を得ることとなった。能登總持寺を手厚く遇し、火災後の再建にも意を尽くしている。

利家の画像は旧領内に比較的多数のこされており、本画像もその一本である。像容は束帯姿で、扇を手にして上げ畳に坐す。頭上には、御簾と帷を配し、背後には水墨山水が描かれている。夫人の像と画面形式を等しくし、対幅として取り扱って差し支えないものであるが、厳しく比較すれば、当初からの対幅とは少々考え難い。何れにせよ戦国末期の武将像として珍重される。

象山徐芸像 一幅

絹本著色

80.4×34.3cm

江戸時代

前田利家夫妻の信任篤かった象山徐芸(?~1619)の画像である。象山は總持寺第一八八一世。前田利家の命によりおこなわれた總持寺再興の際、寺僧の中心となって事を進めたのはこの象山であった。利家葬儀の導師をつとめたほか、利家所縁の桃雲寺(金沢市)、また總持寺塔頭芳春院の開山となった。

画像は曲彔に坐し、払子を手にした頂相通例の形式で描かれている。筆線の調子にやや硬い印象があるほか、現状、彩色の剥落が目立つことも惜しまれる。とはいえ、老境の厳しい風貌をよく伝え、袈裟などには装飾性を存分に加味しており、江戸時代初期制作にかかる頂相の作例として評価される。

十六羅漢像 十六幅(内、補作四幅)

絹本著色(補作四福は絹本墨画淡彩)

縦86.2×横43.2㎝他

鎌倉時代(補作四福は江戸時代)

十六羅漢は仏滅後、正法を護持し、後に弥勒仏の出世を待って悟りを得る十六人の大阿羅漢をいう。

補絹補筆により当初の画趣が損なわれている箇所が多いが、様式の上では、いわゆる大和絵様羅漢図に分類される温雅な画風を示す。平安時代仏画の表現技法を踏む特色が認められる一方、着衣文様や天王の服制、禽獣の表現には新しい図様や表現も見られ、より時代が下るものと考えられる。

十六福のうち第二・八・十一・十五尊者の四福は当初の画幅が失われており、江戸時代後期の天台僧豪潮寛海が描いた四福によって補われる。款記より、補作四幅は文政八年(1825)の制作と知られる。愛知県江南市の久昌寺より寄進。

不動明王種子懸仏 一面

銅造

径39.6cm

鎌倉時代 弘長二年(1262)銘

檜の柾目材二材を矧ぎあわせた板に銅造の鏡板を貼り、周縁に覆輪をめぐらした懸仏。鏡板中央には、蓮華座に乗る不動明王の種子カーンを表す。種子は板金を成形し、蓮華座は薄肉に打ち出し、鏡板に鋲留めする。左右両肩の釣鐶座は、鐶台付け根に半截の菊花文、その周囲に蓮華唐草文を線刻し、余白は魚々子地で埋める。

裏面の墨書より、弘長二年閏七月に葛川明王院(滋賀県大津市)に奉納された懸仏三面のうち一面であることが判明した。種子中央部分は近年の修理により補われた。村井吉兵衛氏より寄進。

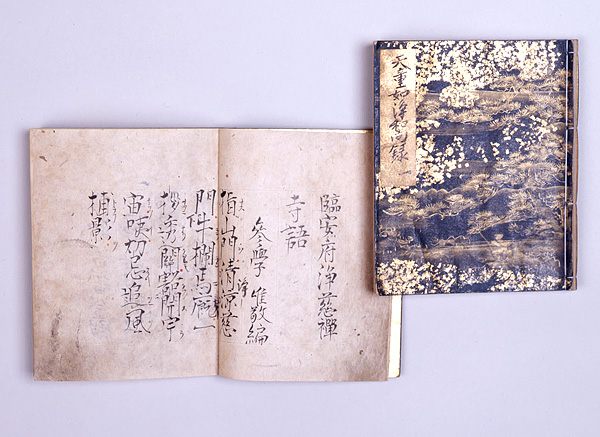

天童如浄和尚録 四冊

紙本墨書

縦12.7×10.2cm

鎌倉時代

日本曹洞宗開祖道元(1200~1253)は渡海求法した時の師、天童如浄(1163~1228)の語録である。奥書を欠き筆者は明らかでないが、細くて力強く、個性的な筆遣いには南宋の影響もうかがわれ、道元禅師の直弟に近い人物の書写になるものと思われる。

江戸時代以降に出版された多くの版本に比し、仁治三年(1242)に伝来したとされる宋本『如浄禅師語録』の古形をもっともよく伝えた完本と考えられており、如浄及び道元の思想解明において重要である。

※全資料、図録『總持寺名宝100選』より抜粋